Perdonen la broma, aunque realmente no lo es. La idea es llamar la atención sobre un asunto ciertamente serio, como todo lo concerniente a este hallazgo arqueológico. Sobre algo que, aunque muy obvio desde el sentido común, en el caso de Iruña-Veleia, ha sido objeto de una manipulación totalmente intencionada. Corrijo, malintencionada.

La interpretación

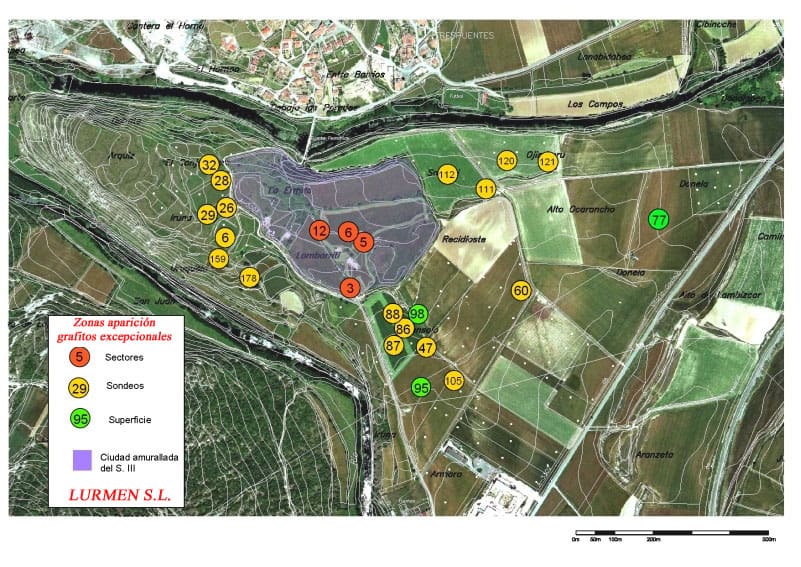

La interpretación «per se» es sólo eso, interpretación y como tal se presentaron las relativas al hallazgo de grafitos excepcionales en el yacimiento, en los distintos puntos del mismo en que aparecieron, con sus diferentes contextos crono-estratigráficos y, lógicamente, con sus distintas propuestas de interpretación. Pero las interpretaciones siempre deben considerarse como tales, para, tras trabajar sobre ellas SIEMPRE en base a los datos, confirmarlas, modificarlas o rebatirlas. Incluso en ese momento seguirán siéndolo, si bien, más asentadas.

Creo que, ya desde el principio, fuimos muy cautos en la interpretación (y no mezclemos, por favor, la transmisión periodística con lo que realmente se dice en ruedas de prensa, declaraciones, etc.). Vayamos a lo escrito por nosotros:

Por tanto, hemos de tener en cuenta que a medida que se va indagando y profundizando más en el contenido del material gráfico, esto es, en los textos y las figuras de los grafitos, proponer otras propuestas interpretativas o matizar las existentes, es el comportamiento científico que hay que tener porque será el que al final nos lleve a un mayor acercamiento a la hipótesis más plausible de reconstrucción histórica en cada caso.

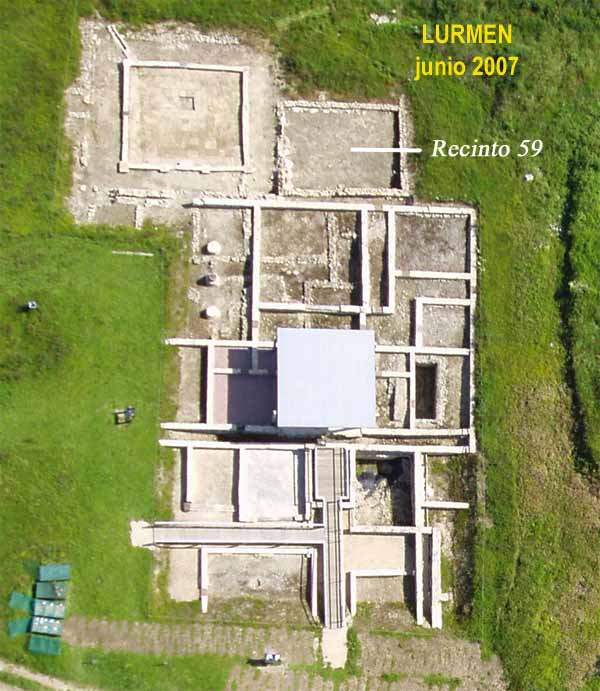

La interpretación del recinto 59

¿Estamos ante un paedagogium?

Recientemente, se nos ha proporcionado un nuevo punto de vista para la interpretación de las erratas y deficiencias gramaticales que se aprecian en los grafitos de I-V, dándoles sentido precisamente en un contexto de enseñanza, donde quienes aprenden comenten fallos para proporcionarnos así, elocuente información de la pronunciación, de la fonética. También se contempla la posibilidad de lecturas diferentes a las dadas. Todo ello en un proceso de investigación de la que no hizo gala la parte de la Comisión que evaluó los grafitos latinos. Y ello recurriendo a algo tan esencial como el contexto humano de origen del material gráfico, a la imaginación y a las ideas nuevas de las que también necesita la investigación.http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2012/12/14-Alicia_Satue1.pdf

Volvamos a los datos. No podemos olvidar que, entre los grafitos, hay algunos con una clara alusión al cristianismo, tanto a través de iconografía (como el famoso Calvario) como de frases evangélicas o alusiones varias. Pero es que además, guiándonos por este hilo temático, podemos encontrar otros de apariencia vanal que, sin embargo, pueden tener una segunda lectura vinculada al cristianismo, a modo de mensaje oculto legible solo para iniciados.

Si esto fue así o no, si existió un pedagogo o una especie de «maestro espiritual», o no; o de dónde era éste originario -en su caso-, serán aspectos que constituirán siempre propuestas interpretativas que, cuando se haya procedido a un estudio a fondo del contenido del material gráfico de esta unidad estratigráfico-cronológica, estarán mejor asentadas. Y estas interpretaciones elaboradas tras una profunda labor de investigación, se soportarán en datos, en documentación y en un razonamiento lógico. Pero aún así, deberán someterse después al oportuno debate científico para que otros investigadores opinen y a su vez, refrenden, maticen o invaliden la propuesta y, en su caso, propongan otra u otras, siempre que se basen en los datos y se razonen adecuadamente.

En definitiva, creo que esa es la manera científica de investigar para ir poco a poco teniendo un más certero acercamiento al conocimiento de nuestro pasado. De eso se trata ¿no? de reconstruir historia y para ello son necesarias propuestas e hipótesis.