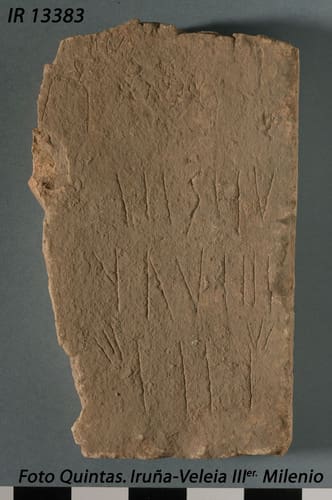

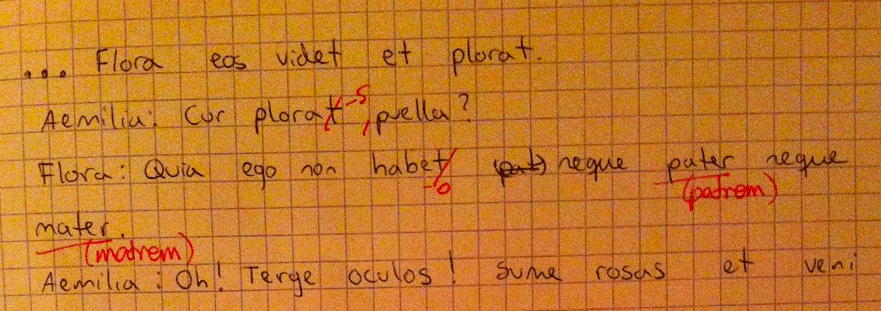

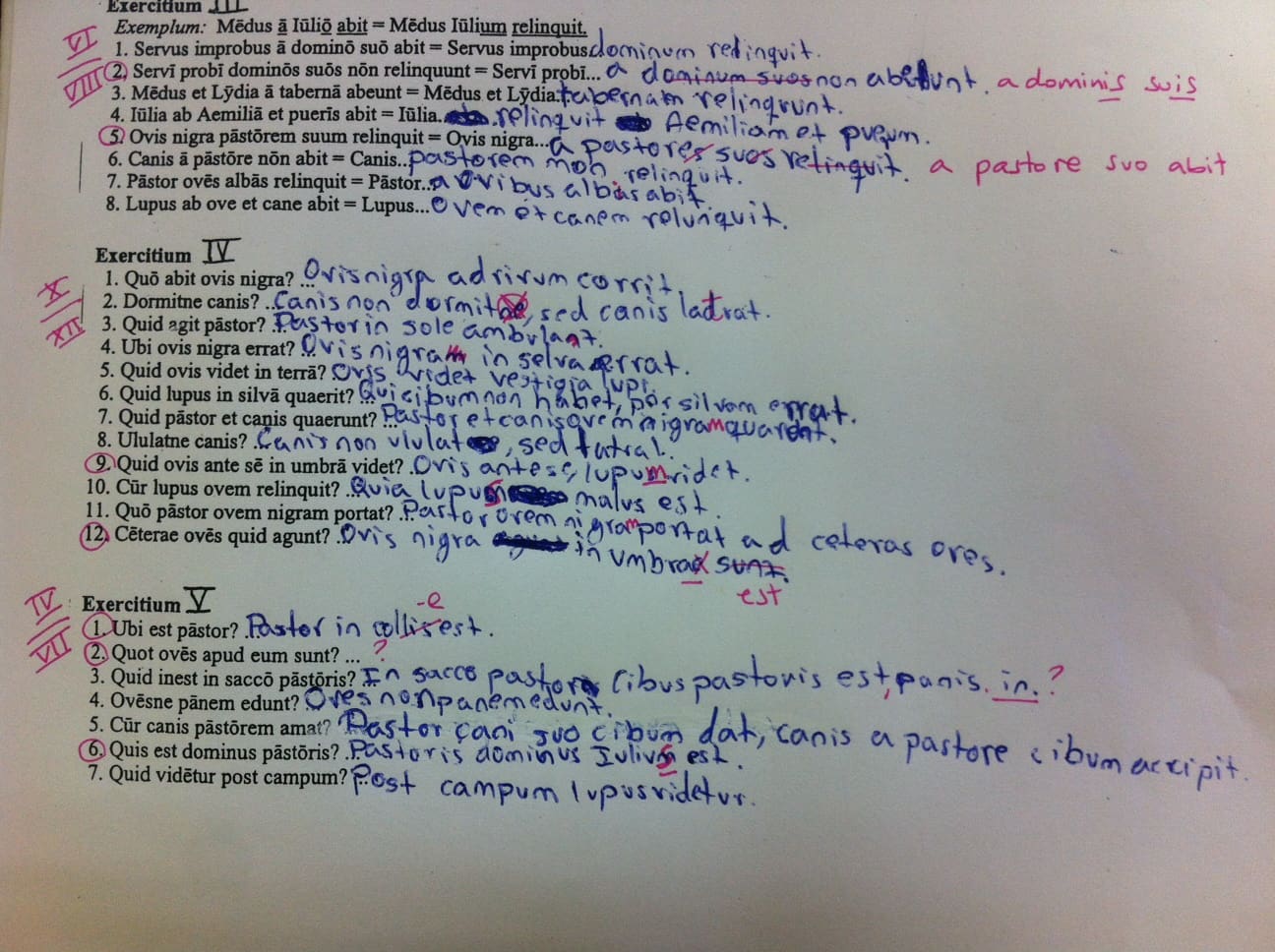

Lo que para ella es un error sintáctico inadmisible podría, en cambio, constituir un relevante dato documental sobre las dificultades que los neohablantes de latín encontraban a la hora de utilizar una declinación que ya languidecía en el siglo III, como es aceptado comúnmente.

Claro que no sabemos quién escribió el grafito: podría tratarse no de un neohablante de latín que por tanto lo conocía medianamente bien o directamente mal, sino de un perfecto conocedor de la lengua de los romanos que se encontraba en pleno cambio y a mucha distancia además de la capital vernácula, en la lejana Iruña-Veleia, que tuviera -no obstante su dominio del idioma como vía de comunicación diaria- problemas y dudas a la hora de discernir qué es correcto y qué es incorrecto desde la norma gramatical. Téngase en cuenta que no existía -al menos que nosotros sepamos- en aquella época una Real Academia de la Lengua Latina que emitiera regularmente decretos relativos al correcto uso de la lengua escrita. Hoy en día la gran mayoría de los periodistas y de personas supuestamente adheridas a ámbitos intelectuales cometen el mismamente inadmisible error sintáctico de emplear el modo infinitivo -inventando una especie de modo injuntivo inexistente en castellano- para añadir una idea, de modo que omiten el verbo principal de la oración -del que el infinitivo, desde la regla de la lengua castellana, sólo podría ser verbo subordinado en una oración subordinada completiva o sustantiva-: “añadir que…”, “señalar que…”, faltando “deseo añadir que…”, “es importante señalar que…”; y sin embargo prácticamente nadie se lleva las manos a la cabeza exclamando: “¡Oh! ¡Qué inadmisible error sintáctico!”, entre otras razones porque apenas nadie se da cuenta del error puesto que está totalmente -para dolor de los oídos de quien sí percibe el error- generalizado en nuestra terriblemente inculta sociedad. (¿La sociedad de Iruña-Veleia sería más inculta que la nuestra, o menos? ¿O parecido?)

Baste con ese sencillo ejemplo de error sintáctico inadmisible y sin embargo completamente generalizado en los hablantes -”cultos” incluidos- del castellano, sin detenernos en ilustrar con infinitos ejemplos que se nos ocurrirían -tan bruta es nuestra sociedad- el mismo fenómeno que pretendemos traer a mientes y que postulamos para la sociedad de Iruña-Veleia: una cosa es que el latín se hablara y fuera el medio de comunicación normal y principal de la ciudad, y otra cosa es que los habitantes supieran escribirlo correctamente o intachablemente.

Del mismo modo, y como por cualquiera es sabido, una cosa es la lengua hablada y otra muy diferente la lengua escrita. Ciertas cosas que se oyen y no hacen escandalizarse serían bien diferentemente recibidas si se vieran escritas. Pongamos otro ejemplo: nadie se escandaliza por oír en la barra de un bar “un vaso vino, por favor”. Pero leer algo así es bien diferente: falta la preposición de para que en castellano la secuencia sea correcta. En cambio, en otros idiomas que se declinaban como el latín, y que, como el latín, han perdido su declinación -o gran parte de ella, como en el caso del griego moderno- por el mero hecho de empezar a utilizar preposiciones, no es incorrecto no emplear en esa misma función ninguna preposición. Así, en griego moderno, “un vaso de vino, por favor” se dice ένα ποτήρι κρασί, παρακαλώ, sin preposición y sin que κρασί (vino) aparezca declinado en genitivo, como le correspondería por no llevar preposición (existiendo aún, además, en griego moderno el caso genitivo y siendo empleado al máximo rendimiento en todo tipo de registro o ámbito lingüístico).

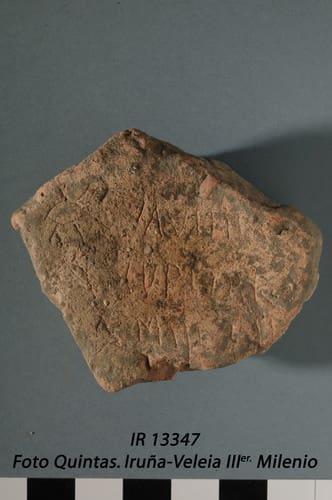

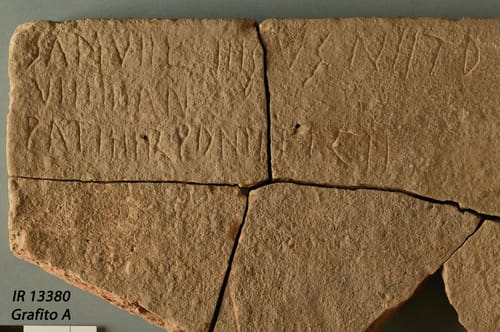

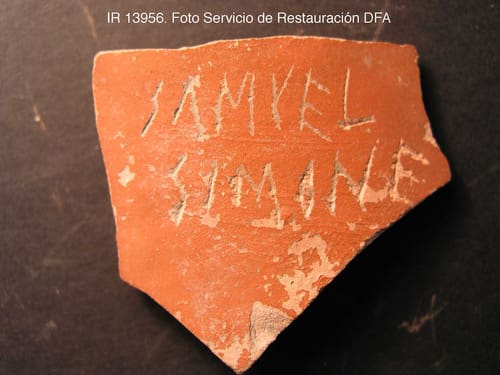

Así, y con este mismo ejemplo en lo que a la función y a las características con las que en el grafito lo encontramos se refiere, en el óstracon nº 13362, cara B, donde dice IN NOMINE PATE(R) bien podría esconderse un *in nomine de pater que revelara por un lado el ya incipiente uso de la preposición de -originariamente de ablativo significadora a grandes rasgos de procedencia–

unida a un genitivo deformado en la forma de nominativo para la función de complemento del nombre; por otro lado, el grafito evidenciaría asimismo que en el siglo III d.C. no sólo se empezaba a perseguir la moda coloquial y vulgar -al menos en el sentido de que ello es un rasgo del llamado latín vulgar, que no es otra cosa que latín coloquial o hablado- de anteponer al genitivo la preposición de ablativo de -cuando el genitivo en el latín escrito y literario siempre había sido un caso exento por completo de preposición-, sino que además la propia desinencia del genitivo estaría ya extinta o en pleno peligro de extinción, habiendo desaparecido por tanto el caso genitivo

-o lo que hemos llamado, siguiendo a Väänänen, ruina de la declinación y de la que ya hemos hablado en este trabajo-

y empleándose por ello el caso único -como se le ha llamado- que asumía las funciones de todos los demás, siendo éstas diferenciadas entre sí por la preposición que les precediera o bien por la ausencia de ella.

*El grabador del grafito sería consciente de que el empleo de la preposición de -como hoy día la ausencia de ella en “un vaso vino, por favor”- para la función de un complemento del nombre -aunque el complemento del nombre no se llamara complemento del nombre ni el grabador supiera cómo rayos se llama a eso- era un uso coloquial y vulgar del latín y que no era elegante -ni sonaba a solemne latín- escribirlo, por lo que al realizar la inscripción la omitió (además se trata de una inscripción de texto formulario y ritual, “en el nombre del padre”, en donde con menos motivo aún iba el escriba a introducir una preposición que quebrara lo que sería una frase hecha conocida por cualquiera).

No evitó la coloquialidad de su vulgar latín, sin embargo, al escribir el caso único pate(r) en lugar del esperado genitivo del latín clásico (patris). Ello podría indicar que el caso neutral nacido del sincretismo de funciones en un único caso fue un fenómeno anterior y / o menos considerado vulgar que el uso de la preposición de delante de lo que quedara del genitivo (es decir, delante de la palabra con la que se realizaba el complemento del nombre, que no estaría ya en genitivo sino en acusativo o nominativo, como en el grafito del que se trata ahora).

“El proceso de evicción del genitivo es más complejo. Lo que le hacía la competencia era, sobre todo, el giro con la preposición de, con la que, por otra parte, competían las preposiciones ex y ab. Los usos que señalaban la noción partitiva y la de relación fueron los primeros en ceder a la perífrasis preposicional. Desde el latín antiguo, los genitivos partitivos como unus multorum, cuius generis, dimidia pars virium concurren con los giros preposicionales unus e (o de) multis, quo de genere, dimidium de praeda, donde todavía aflora la idea de proveniencia o de detracción, sentido primario de la preposición.” (…) “El giro con de gana terreno a expensas del genitivo durante la época postclásica y sobre todo tardía” (…) “sin embargo, sigue subsistiendo el antiguo genitivo, y la construcción preposicional como única para expresar la posesión es rara aun en los textos más bárbaros. Es la necesidad de claridad o de relieve lo que hace que surja salteadamente”.

(Veiko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.201-203. Ed. Gredos, 3ª edición,1988).

Podría objetarse a estas reflexiones que el caso sincrético para la palabra pater no la habría representado el nominativo, sino el acusativo patrem, pues sabido es que fue el acusativo el caso vencedor en el ocaso de la declinación y además en las lenguas romances es patrem la palabra madre para “padre” que encontramos.

Responderíamos a la objeción -no sin reconocer que fuera buena- planteando la siguiente hipótesis, sin que nuestro ánimo decayese en la afanosa búsqueda de la verdad:

*Pudiera ser que en esa fase del siglo III d.C. -al menos en Iruña-Veleia- de ese ocaso de la declinación aún -o ya sólo- estuvieran vivos dos casos, el nominativo y el acusativo, lo cual es creíble para el nominativo ya que siempre fue el caso por excelencia del nomen y todo el mundo tiene un nomen que está siempre -hasta que finalmente desaparece el nominativo dejando solo al acusativo- en nominativo. En la declinación temática el ser iguales nominativo y acusativo -ambos de resultado igual –o– hubo de influir en el mantenimiento de estos dos casos en la etapa final del ocaso de la declinación. En cuanto al acusativo, claro que lo que postulamos sería creíble, ya que, como hemos dicho, fue éste el último caso superviviente, de modo que cuando aún quedara el nominativo después de la muerte del ablativo, el dativo y el genitivo el acusativo ahí estaba y ahí permaneció hasta ser lo que existe en las palabras románicas de hoy.

*Así, el PATE(R) de este grafito en una posición de genitivo clásico indicaría que hasta que el nominativo se perdió, también asumió -sin entrar a detallar bajo qué criterios el uno o el otro

-las funciones o alguna de las funciones de las que después tendría que encargarse él solo el acusativo.

(Obsérvese que hemos colocado asteriscos de reconstrucción hipotética cuando hemos hablado -osado hablar- con ánimo de indagar en los misterios de la datación de fenómenos lingüísticos que de ningún modo nos estamos inventando, sino que es obvio y así se admite que ocurrieron en un momento del que por falta de testimonios escritos no podemos estar seguros a día de hoy).

Adjuntamos algunas otras citas relevantes:

«El acusativo ha terminado por sustituir hasta al nominativo, que no sobrevive más que en francés antiguo y en provenzal antiguo. Es el resultado de un largo proceso cuyas peripecias no son simples ni lineales” (…). “El nominativo y el acusativo, fuera de estos usos de esta clase, están, en general, estrictamente separados hasta en los documentos merovingios y en otros textos de la baja latinidad. No sucede lo mismo con los textos de Italia, donde la confusión de ambos casos aparece muy avanzada en la misma época”.

(J. Herman, Recherches sur lévolution grammaticale du latin vulgaire: les emplois “fautifs” du nominatif, en Acta Classica Univ. Scienc. Debrecen, II (1966), págs. 109-112: “en las inscripciones de la época imperial, el nominativo tiende a convertirse en una especie de forma básica, sobre todo en los nombres propios, una vez que la cohesión de los grupos nominales no exigen ya el acuerdo de los componentes.”)

“Muchos de los valores pertenecientes originariamente a tal o cual caso, como el genitivo partitivo, el acusativo de dirección, el ablativo propiamente dicho o de punto de partida, parecían sobrevivientes y tendían a reforzarse con preposiciones. De rechazo, la palabra accesoria iba ganando autonomía en detrimento de las formas de flexión. Como consecuencia, la función de régimen quedará reducida sobre todo al acusativo, cuya oposición con el nominativo se irá acentuando.”

(Veiko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.181. Ed. Gredos, 3ª edición,1988).

“Otros casos, como el genitivo y el acusativo, no tienen valor definido y preciso, y tienen usos incoherentes y a veces contradictorios… A lo largo de la evolución del latín se manifiesta también con nitidez cada vez mayor la tendencia a precisar el valor de los casos con ayuda de preposiciones; por eso los casos se van haciendo cada vez menos importantes y necesarios”.

(Ernout, Morphologie, § 6, págs. 9-10).